Douglas has a cenotaph on Hwy 340 adjacent to the curling club.

Retired RCA Museum senior curator Kathleen Christensen placed a poppy cross at the grave of LCpl James Kendall prior to an informal Remembrance Day ceremony at Camp Hughes’ cemetery.

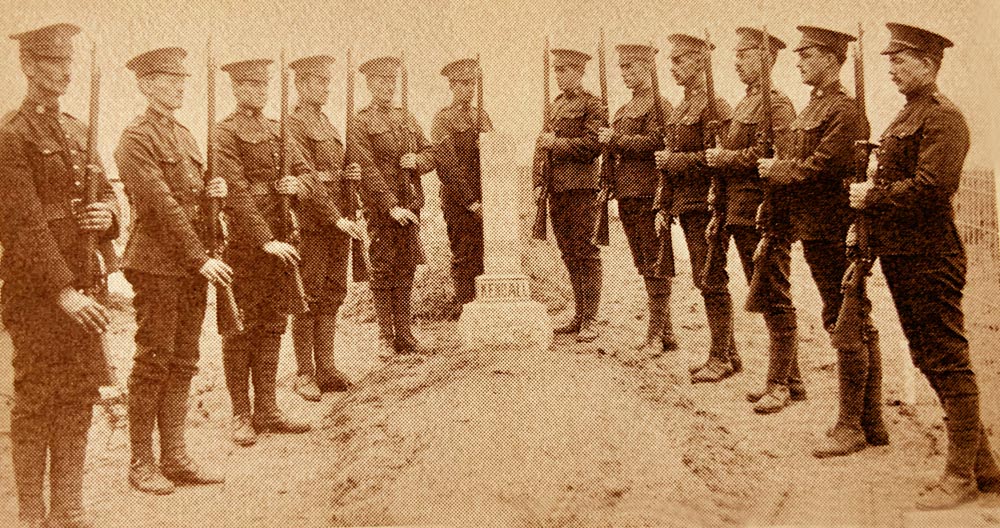

LCpl James Kendall had a full military funeral at Camp Hughes following his death on Sept. 12, 1916. He’s one of six soldiers who are buried in the training camp cemetery.

Then Maj Reg Sharpe paid respects at the Camp Hughes’ cemetery during a visit to the historic site. Photos Jules Xavier/Shilo Stag

The various graves of soldiers who trained at Camp Hughes, but died before they went overseas.

Ils meurent inaperçus dans la tranchée boueuse,

Mais Dieu était avec eux, et ils n’ont pas souffert,

Il les remplissait d’un feu sacré que rien ne pouvait éteindre.

Et quand il vit que leur travail sur terre était terminé

Il les appela doucement mes fils, mes fils.

– vers sur le cénotaphe de Douglas

Jules Xavier

Shilo Stag

Lorsque Douglas a célébré son centenaire en 1982, le livre Echos d’un siècle a inscrit sur un tableau d’honneur 11 résidents de la communauté qui ont été tués au combat ou sont morts de leurs blessures pendant la Grande Guerre.

Le cénotaphe de Douglas devant lequel vous passez en route vers la BFC Shilo après avoir quitté l’autoroute 1 et pris l’autoroute 340 en direction sud compte 13 noms inscrits sur la plaque de « nos glorieux morts. »

Pour une raison quelconque, Alex Campbell et James Leith ne figurent pas parmi les 53 membres de la communauté qui ont servi outre-mer pendant la Première Guerre mondiale.

Le cénotaphe, surmonté d’une mitrailleuse utilisée pendant cette guerre et de deux versets, ne mentionne pas non plus le seul soldat qui a fait le sacrifice ultime de sa vie pendant la Seconde Guerre mondiale.

William Brougham est le seul résident de Douglas à avoir été tué au combat outre-mer. Il faisait partie des 47 soldats qui ont servi leur pays de 1939 à 1945.

Pendant la guerre des Boers, de 1899 à 1901, quatre personnes de Douglas ont servi en Afrique du Sud.

Des cénotaphes ont commencé à être dévoilés partout au Canada et dans des communautés manitobaines comme Douglas et Wawanesa après la Grande Guerre, qui a commencé en 1914 et s’est terminée le 11 novembre 1918.

C’est au début des années 1920 que la plupart des communautés ont fait ériger un cénotaphe à la mémoire de ceux de la communauté qui ont servi et sont morts pour leur pays pendant cette guerre de quatre ans.

M. Douglas a construit un simple cairn à l’aide de rochers et de ciment, et l’a placé près du club de curling, alors que la plupart des collectivités ont trouvé un emplacement central au cœur du hameau, du village, de la ville ou de la cité.

Le cénotaphe est devenu un endroit où les communautés pouvaient se rassembler le 11 novembre et se souvenir de ceux qui sont morts au cours d’une cérémonie du jour du Souvenir.

Aujourd’hui, la plupart des cérémonies se déroulent à l’intérieur en raison du mauvais temps, surtout dans les prairies manitobaines où il arrive périodiquement que les journées soient glaciales et enneigées.

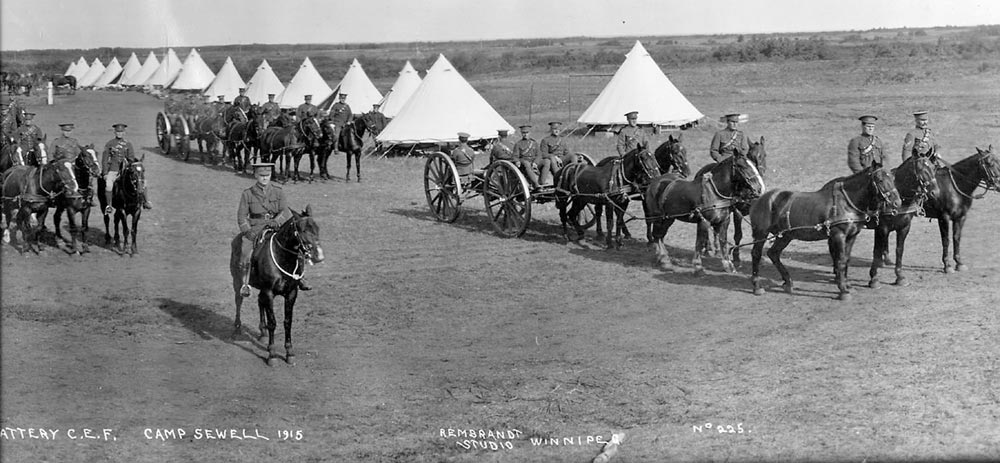

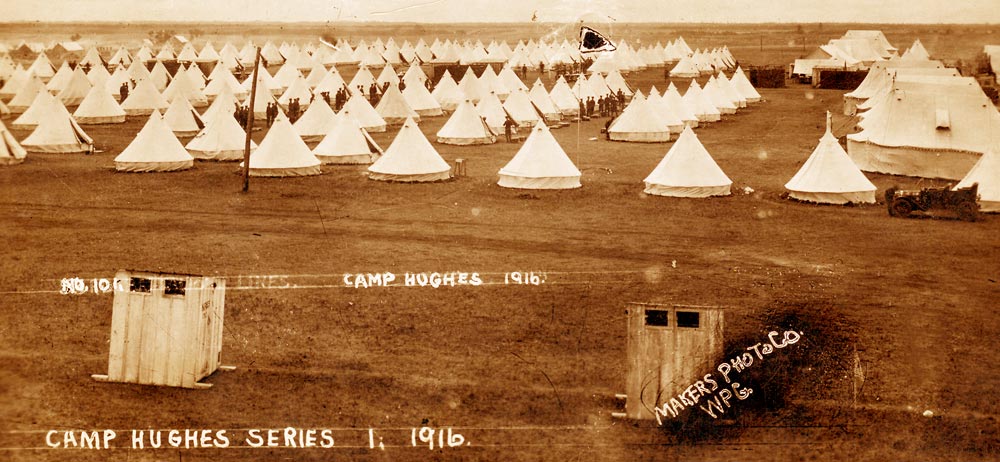

Douglas étant situé à proximité du Camp Sewell, rebaptisé plus tard Camp Hughes, les soldats de la communauté n’avaient pas à aller bien loin pour s’entraîner avant de partir outre-mer depuis Halifax.

Il fallait prendre le train vers l’est avant de quitter la Nouvelle-Écosse par bateau pour traverser l’océan Atlantique et atterrir en Angleterre pour un entraînement plus poussé avant la traversée de la Manche vers la France et la Belgique.

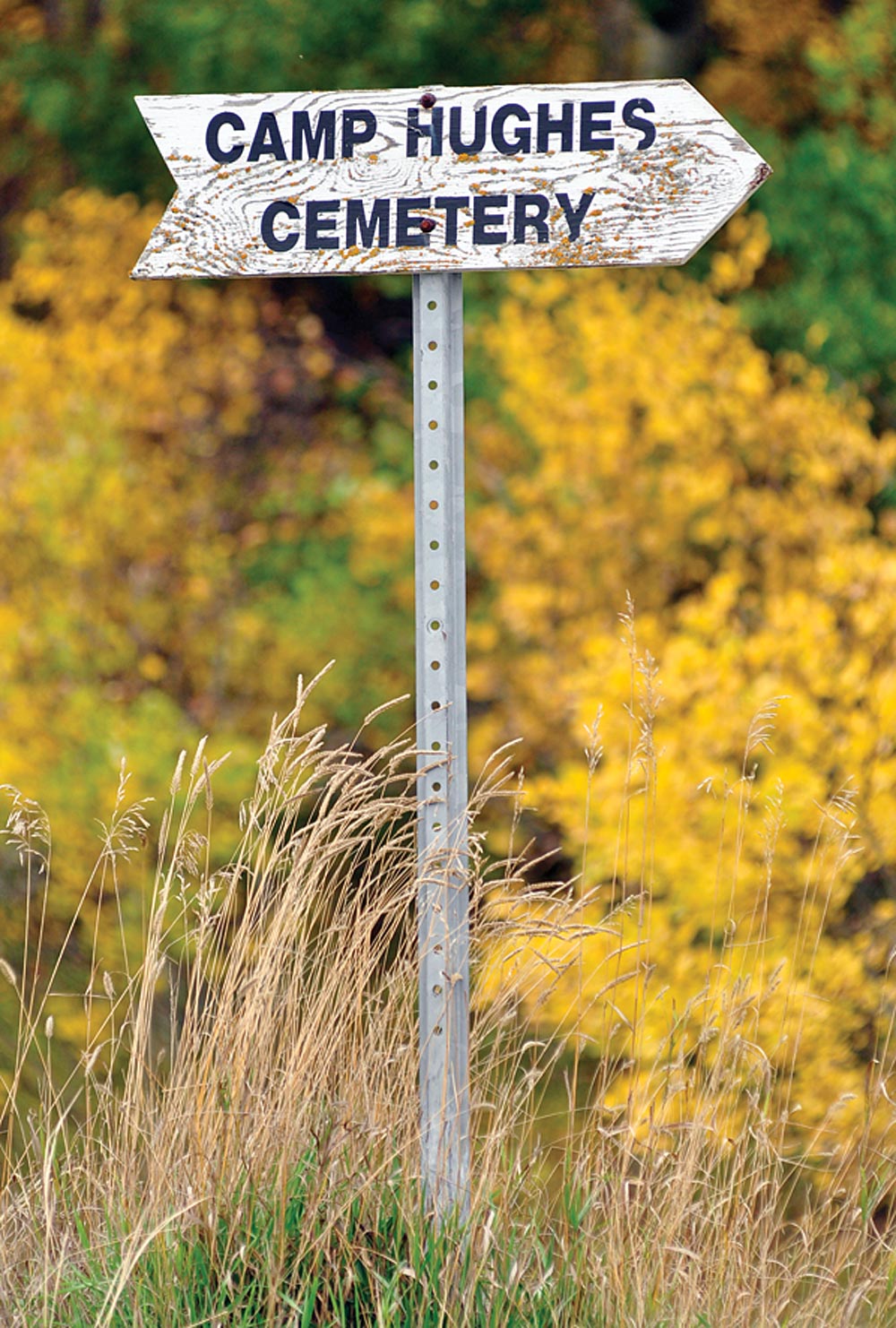

En 1916, l’armée a établi un cimetière au Camp Sewell. Les restes de six soldats du CEC qui sont morts pendant leur entraînement ont été enterrés ici. En outre, il y a 19 tombes de civils, dont celles de plusieurs nourrissons et enfants connus de soldats en service, tandis que cinq sont des tombes inconnues.

Un article nécrologique paru dans le Brandon Sun du 20 juillet 1916 décrit les premières funérailles militaires qui ont eu lieu au Camp Hughes rebaptisé. La cérémonie du matin était pour le soldat John James Davidson du 96e Bataillon écossais. Il n’avait que 18 ans le 13 juillet 1916 lorsqu’il est mort d’une méningite spinale.

Selon la notice nécrologique, tout le bataillon a participé aux funérailles du soldat Davidson, ce qui en fait un service très impressionnant. Ses camarades ont érigé sa pierre tombale.

Dans le cadre de votre visite du Camp Hughes, qui se trouve juste à l’est de Carberry, et à quelques kilomètres de la route 1 en direction de l’est, les historiens de la Grande Guerre ou les touristes peuvent non seulement visiter le cimetière du CEC, mais aussi explorer le réseau de tranchées que les soldats ont utilisé en 1916 et au début de 1917 en préparation de la bataille de la crête de Vimy en avril 1917.

Qui sont les soldats enterrés dans les prairies du Manitoba où ils sont arrivés pour apprendre le métier de soldat avant de partir outre-mer, mais qui sont morts à l’hôpital du Camp Hughes des suites d’une maladie, la méningite spinale ? Personne n’est mort à la suite d’une blessure d’entraînement lorsque les soldats utilisaient des balles réelles et lançaient des grenades réelles.

Le soldat Davidson était un fermier de Guernsey, en Saskatchewan, lorsque ce célibataire de cinq pieds neuf s’est engagé le 4 mars 1916 à Saskatoon. Né le 12 décembre 1897 à Cleobury, en Angleterre, il a d’abord été hospitalisé pendant 11 jours à partir du 6 juin 1916 pour une pneumonie. Sa santé s’est aggravée et il a été réadmis le 11 juillet.

Ses parents ayant été prévenus en Écosse, ils ont choisi de le faire enterrer au Canada où il était en formation au Camp Hughes.

Trois jours avant les funérailles du soldat Davidson, un autre soldat, le soldat John Henry Messenger, est mort d’une pneumonie, selon les documents d’attestation. Il avait 24 ans.

Né le 26 septembre 1891 à Staunton, en Angleterre, le soldat Messenger, qui mesurait cinq pieds et deux pouces, était un fermier qui vivait à Meadow Bank, en Saskatchewan. Il s’est enrôlé dans la ville voisine de Wadena le 3 mai 1916.

Il est arrivé au Camp Hughes et a rejoint le 214e Bataillon. Peu après le début de sa formation, le soldat Messenger a été hospitalisé le 23 juin 1916 pour emphysème.

Sa solde pour la période du 1er au 17 juillet était de 49,70 $ et a été envoyée à sa mère Harriet à Meadow Bank.

Neuf jours après le décès du soldat Davidson, le soldat Arthur Walter Barringer du 200e bataillon est mort des suites de l’alcoolisme. Il avait 43 ans.

Né le 1er octobre 1872 dans le Wisconsin, ce barbier américain d’un mètre quatre-vingt s’est engagé à deux reprises pour aller outre-mer. Il s’est d’abord engagé à Regina le 29 novembre 1915 dans le 68e bataillon d’outre-mer. Son séjour dans l’armée a été de courte durée grâce à deux détentions différentes de 14 jours pour avoir été ivre en service. À la suite de son deuxième incident, il a été libéré pour avoir été » indésirable » pour le service dans le CEC.

Le barbier de Regina s’est donc rendu à Winnipeg et s’est enrôlé de nouveau le 18 avril 1916, puis a été envoyé au Camp Hughes avec le 200e bataillon. Ses papiers d’attestation reconnaissaient qu’il avait déjà trois ans d’expérience militaire après avoir servi dans l’armée américaine en Floride.

L’armée n’ayant pas pu localiser de proches parents aux États-Unis, le célibataire a été enterré dans le cimetière de Camp Hughes aux côtés de deux autres camarades de l’époque.

Les archives militaires canadiennes ne contiennent aucune information sur le soldat suivant décédé à Camp Hughes. En raison de son âge, il a été » rejeté » comme volontaire du CEC. Membre du Corps canadien de la police militaire (CCPM), le soldat William Perkins avait 48 ans lorsqu’il est mort de maladie le 26 juillet 1916. Il faisait partie du détachement no 10 du 10e bataillon du CEC, basé à Winnipeg.

Au début de la Première Guerre mondiale, l’armée canadienne se composait d’une minuscule » force permanente » ou armée régulière et d’une importante milice non permanente.

Il n’y avait pas de corps ou de régiment de police militaire organisé dans l’armée, mais quelques unités avaient une section de police régimentaire ou de prévôté composée d’une douzaine d’hommes sous le commandement d’un sergent de prévôté.

Dans des endroits comme le camp Hughes et les garnisons, du personnel nommé localement faisait office de police militaire, mais la discipline relevait principalement du régiment, par le biais de la chaîne de commandement normale.

Les soldats temporairement affectés à des tâches de police militaire devaient être recrutés localement, souvent parmi des hommes de grande stature physique, qui pouvaient ou non avoir une expérience de la police civile. L’ouvrage The Guide du Mgén William Otter: A Manual for the Canadian Militia du Mgén William Otter décrit très brièvement les fonctions et l’identification de la police militaire. En général, les fonctions de la police du camp consistaient à maintenir l’ordre, à réglementer les commerçants civils, à fournir une escorte aux personnes en défaut de paiement et à faire respecter les règlements sanitaires.

En septembre 1914, un petit détachement de PM a accompagné le premier contingent du Corps expéditionnaire canadien (CEF) en Angleterre. Après son arrivée en Angleterre, le détachement a suivi une formation avec la police militaire britannique. Pendant la Première Guerre mondiale, la police militaire canadienne semble avoir adopté les méthodes, l’organisation et l’équipement britanniques.

Malheureusement, les dossiers détaillés de cette période ont été perdus à cause d’un incendie en 1917.

Le soldat Percy Douglas Smith est le cinquième soldat à être enterré au Camp Hughes après sa mort le 15 août 1916 des suites d’une maladie. Il avait 30 ans. Sa famille a fourni sa pierre tombale.

Bijoutier de Shoal Lake, il s’était engagé dans sa ville natale le 8 janvier 1916 et avait été affecté au 226e Bataillon. Mesurant cinq pieds et neuf pouces et célibataire lui aussi, le soldat Smith était né le 8 avril 1895 à Westchester, en Nouvelle-Écosse.

Le dernier enterrement militaire au Camp Hughes avant que l’entraînement ne soit transféré au Camp Shilo avant la Seconde Guerre mondiale, et que le secteur d’entraînement ne soit fermé, a eu lieu peu après le décès du LCpl John James Kendal du 188e Bataillon, le 12 septembre 1916, d’un érysipèle. Il avait 31 ans.

Né à Bradford, en Angleterre, le 20 octobre 1884, le lpl Kendall était un commis de Melfort, en Saskatchewan, lorsqu’il s’est engagé le 15 février 1916. Ce célibataire de cinq pieds et huit pouces a été envoyé à l’hôpital de Camp Hughes le 8 juin 1916, souffrant d’une hanche douloureuse.

Son dossier militaire, aujourd’hui numérisé, ne contient aucun document médical expliquant pourquoi sa hanche douloureuse de l’été 1916 a provoqué un érysipèle, une infection des couches supérieures de la peau (superficielle).

La cause la plus fréquente est la bactérie streptococcique du groupe A. L’érysipèle se traduit par une éruption cutanée rouge vif, avec des bords en relief, qui se distingue facilement de la peau environnante.

L’érysipèle peut être grave mais rarement mortel. Il réagit rapidement et favorablement aux antibiotiques, mais souvenez-vous que nous sommes en 1916 et que le personnel médical dispose d’antibiotiques pour traiter ce qui n’est au départ qu’une éruption cutanée rouge feu.

Avec le peloton Melfort au Camp Hughes, la pierre tombale du LCpl Kendall a été érigée par ses camarades. L’inscription sur sa pierre est la suivante: « Ce jour, le bruit de la bataille (sic), la prochaine chanson des vainqueurs. »

Les pierres tombales du Sdt Messenger, du Sdt Barringer et du Sdt Perkins ont été installées par le ministère des Anciens Combattants.