Spécial Stag

Des analyses historiques, généalogiques, anthropologiques, archéologiques et d’ADN ont permis d’identifier un autre soldat canadien de la Grande Guerre.

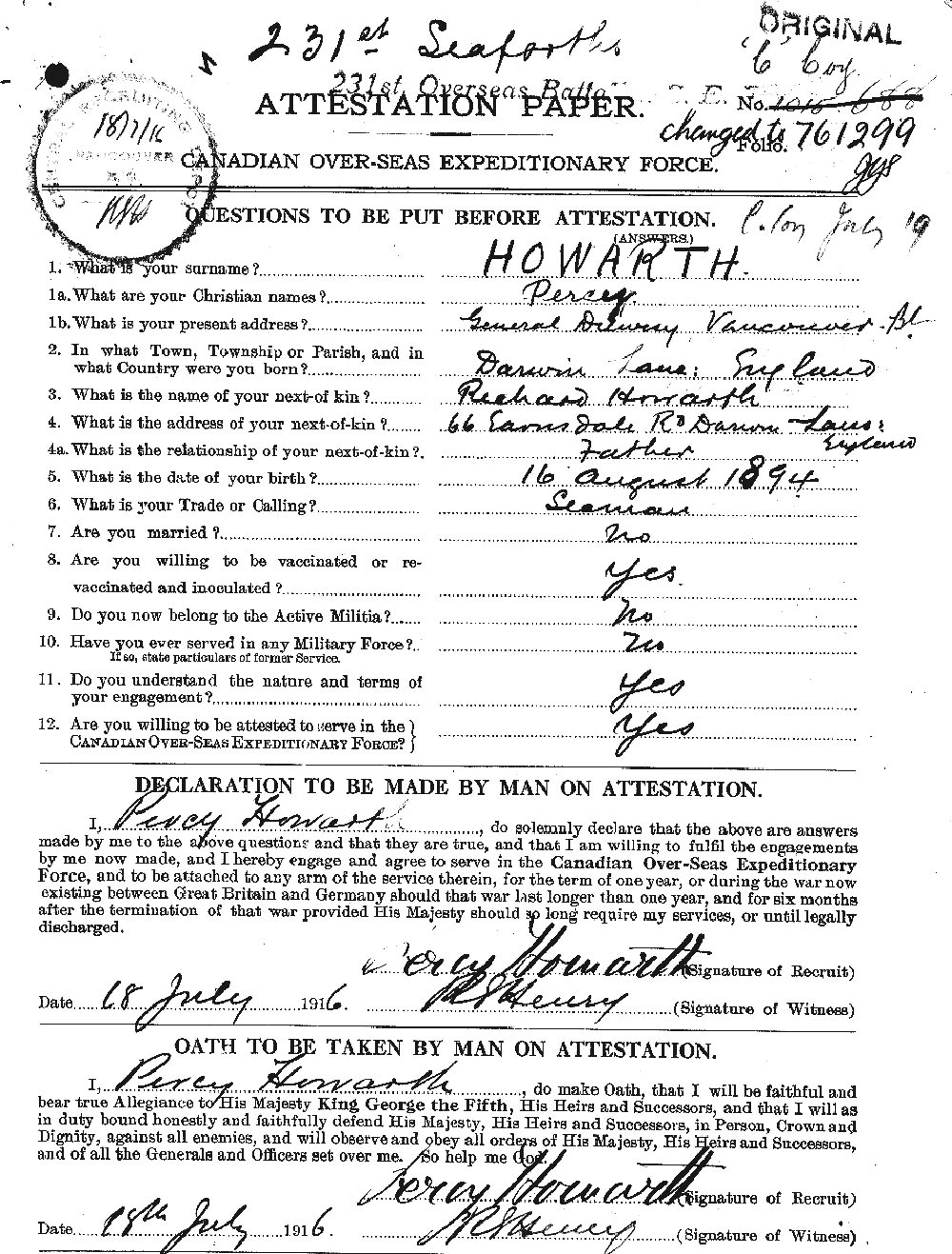

Le ministère de la Défense nationale (MDN) et les Forces armées canadiennes (FAC) ont confirmé que les restes retrouvés à Vendin-le-Vieil, en France, sont ceux du soldat de la Première Guerre mondiale, le caporal Percy Howarth.

Le Cpl Howarth est né le 16 août 1894 à Darwen, dans le Lancashire, en Angleterre. Il était l’un des huit enfants de Richard et Margaret Howarth (née Dearden).

Il a immigré au Canada en 1912, quittant l’Angleterre à bord du RMS Victorian, et a travaillé comme marin à Vancouver avant de s’enrôler dans le 121e Bataillon « outre-mer » du Corps expéditionnaire canadien (CEC), à l’âge de 21 ans. Le 14 août 1916, il a quitté Halifax à bord du SS Empress of Britain et est arrivé à Liverpool le 24 août. Quatre jours plus tard, il s’est joint au 7e Bataillon d’infanterie canadien.

Après un entraînement en Angleterre, il a été envoyé en France le 29 novembre et a été promu au rang de caporal suppléant, puis de caporal le 14 mai 1917. Pendant son séjour en France, le soldat Howarth tomba malade de la grippe et passa une semaine à l’hôpital.

Le caporal Howarth a combattu avec le 7e bataillon d’infanterie canadien, CEC, dans la bataille de la cote 70 près de Lens, en France, qui a commencé le 15 août 1917. Le jeune homme de 23 ans a été porté disparu, puis on a présumé qu’il était mort ce jour-là.

« Le temps et la distance ne diminuent pas le courage que le Cpl Howarth a apporté sur le champ de bataille au service du Canada, » a déclaré la ministre de la Défense nationale, Anita Anand. « Sa famille peut compter sur moi et sur tous les Canadiens pour se souvenir du sacrifice ultime qu’il a fait. De peur que nous n’oubliions. »

Le ministre des Anciens Combattants et ministre associé de la Défense nationale, Lawrence MacAulay, a ajouté: » Près de 10 000 Canadiens ont été tués, blessés ou portés disparus lors de la bataille de la cote 70, dont le Cpl Howarth. Aujourd’hui, plus de 100 ans plus tard, nous nous souvenons du courage et du sacrifice désintéressés du Cpl Howarth au nom du devoir et de tous ses camarades. »

La bataille de la cote 70 est survenue après le succès remporté par les Canadiens lors de la bataille de la crête de Vimy, qui a débuté à 5 h 30 le 9 avril 1917 et s’est terminée par la prise de la crête par les Canadiens le 12 avril.

Le Cpl Howarth et le 7e Bataillon se trouvaient sur le flanc gauche de la 2e Brigade d’infanterie canadienne et ont pris part à la deuxième vague de l’attaque entre les objectifs de la ligne bleue et de la ligne rouge. La bataille pour la ligne rouge a été difficile car les Allemands ont tenu fermement leur position. De lourdes pertes ont été enregistrées lors de cette attaque.

Le 7e Bataillon a ensuite poussé vers l’objectif de la ligne verte. Cependant, il a dû se retirer dans la zone de la ligne rouge car son flanc gauche était exposé. Dans l’après-midi du 15 août, le 10e bataillon d’infanterie canadien a été amené en avant pour aider le 7e bataillon à tenir la ligne contre les contre-attaques allemandes.

Le 16 août, une deuxième attaque menée par le 10e bataillon avec le soutien du 7e bataillon, a permis de capturer la ligne verte. Du 15 au 18 août 1917, le 7e Bataillon a subi 118 pertes sans sépulture connue en rapport avec l’assaut de la cote 70.

La prise de la cote 70 en France était une importante victoire canadienne pendant la Première Guerre mondiale, et la première action majeure menée par le Corps canadien sous un commandant canadien. La bataille, en août 1917, a donné aux forces alliées une position stratégique cruciale surplombant la ville occupée de Lens.

La bataille de la cote 70 a coûté un lourd tribut pendant 10 jours de combats, avec plus de 10,000 Canadiens tués, blessés ou disparus, dont plus de 1,300 sans sépulture connue. Plus de 140 hommes du 7e Bataillon d’infanterie canadien ont été tués, dont 118 portés disparus sans sépulture connue.

Le Lgén Arthur Currie a pris le commandement du Corps canadien en juin 1917, après la victoire du Corps à la crête de Vimy. Remplaçant le général britannique Julian Byng, le lgén Currie a été le premier Canadien à prendre la tête du Corps d’armée, la principale force de combat du Canada sur le front occidental.

En juillet, le Lgén Currie reçoit l’ordre du Gén Douglas Haig, commandant en chef de toutes les forces britanniques en Europe de l’Ouest, de capturer la ville minière française de Lens. Le général Haig espère que cette action détournera l’attention et les ressources militaires allemandes de la grande offensive alliée qui fait alors rage à Passchendaele, en Belgique.

Lens, qui se trouve en territoire occupé par les Allemands, non loin de la crête de Vimy, a terriblement souffert de la guerre. Les Canadiens ont été envoyés pour capturer une ville à moitié en ruines. Le lieutenant-colonel Currie pense que la colline 70 — une élévation à la périphérie de Lens, ainsi nommée parce qu’elle se trouve à 70 mètres au-dessus du niveau de la mer — est tactiquement plus importante.

Il croyait qu’un assaut frontal traditionnel sur Lens, suivi d’une occupation alliée de la ville, serait futile si les Allemands pouvaient simplement tirer sur les Canadiens depuis les collines dominantes. Le lieutenant-colonel Currie a donc convaincu ses supérieurs, dont le général Haig, de modifier radicalement le plan d’attaque en faisant de la cote 70 le principal objectif des Canadiens.

Le Lgén Currie croyait qu’en s’emparant de la colline, il pourrait exaspérer les Allemands dans les positions environnantes et les inciter à sortir de leurs abris et à attaquer. Les Canadiens pourraient alors tuer un grand nombre d’ennemis et les chasser de la région.

Tout au long de la fin juillet et du début août, alors que les Canadiens se préparaient à attaquer la cote 70, ils ont harcelé et distrait les forces allemandes. La colline 70 était une élévation sans arbres qui dominait Lens. La ville elle-même avait été meurtrie par des années de guerre, et les tranchées allemandes traversaient les ruines des maisons en briques des mineurs de charbon de la ville. Les ruines offraient une bonne couverture aux Allemands dans la ville.

Le Corps canadien a lancé sa tentative de prise de la cote 70 à 4 h 25 du matin, le 15 août 1917. Les Royal Engineers ont tiré des barils d’huile brûlante sur les positions allemandes de la colline, ainsi que des tirs d’artillerie lourde.

Les Allemands de la 7e division d’infanterie ont vu l’attaque arriver et se sont préparés à des tirs défensifs. Pourtant, à 6 heures du matin, l’infanterie canadienne — protégée par l’écran de fumée de l’huile brûlante – avait capturé plusieurs de ses premiers objectifs.

La résistance allemande se durcit à mesure que les Canadiens avancent sur la colline. L’écran de fumée se dissipe et les mitrailleuses et fusils allemands tuent et blessent de nombreux Canadiens qui attaquent. Les soldats alliés qui attaquent courent maintenant de trou d’obus en trou d’obus alors qu’ils tentent d’avancer sur la colline.

Lentement, les Canadiens capturent les postes de mitrailleuses allemands et avancent sur la colline. Pendant ce temps, le Lgén Currie ordonne le lancement de 200 bombes à gaz sur les positions allemandes au sud de Lens, comme tactique de diversion pendant l’assaut réel de la cote 70.

Les forces allemandes ont contre-attaqué avant 9 heures le lendemain matin, mais les Alliés ont brisé chaque tentative ennemie de reprendre du terrain. Une deuxième vague de contre-attaques dans l’après-midi a également été repoussée. Les troupes d’infanterie allemandes furent accueillies par « des fontaines de terre envoyées par les obus lourds « et » une grêle d’éclats d’obus et de balles de mitrailleuses, » selon l’histoire du 5e régiment allemand de la Garde à pied, et furent anéanties.

Les Canadiens finirent par s’emparer des hauteurs de la cote 70, mais le prix à payer fut élevé. À la fin du premier jour seulement, 1 056 Canadiens étaient morts, 2 432 étaient blessés et 39 avaient été faits prisonniers. On ne sait pas combien d’Allemands sont morts ce jour-là.

Les combats se sont poursuivis autour de la cote 70 jusqu’au 18 août. Le Corps canadien a résisté à la résistance et aux contre-attaques allemandes, dans des combats localisés au gaz moutarde et aux lance-flammes. Après quatre jours de durs combats, les Canadiens ont repoussé 21 contre-attaques allemandes et se sont maintenus sur leurs nouvelles positions au sommet de la cote 70. Environ 9 000 Canadiens ont été tués ou blessés dans l’ensemble de la bataille, tandis qu’environ 25,000 Allemands ont été tués ou blessés.

Les combats de la cote 70, éclipsés par les batailles canadiennes plus célèbres de la crête de Vimy en avril 1917 et de Passchendaele à l’automne de la même année, ne sont pas aussi bien connus de nombreux Canadiens. Cependant, certains historiens soutiennent que la cote 70 a été l’une des plus importantes contributions du Canada à la Première Guerre mondiale, plus importante même que la crête de Vimy.

« C’était dans l’ensemble la bataille la plus difficile à laquelle le Corps d’armée a participé, » a écrit le lgén Currie lui-même. « Ce fut une grande et merveilleuse victoire. Le [Quartier général] la considère comme l’une des plus belles performances de la guerre. »

Grâce en grande partie à l’habileté tactique et aux prouesses du lgén Currie, la bataille a entraîné une défaite allemande et a détourné les ressources et l’attention des Allemands de la grande campagne alliée en cours à Passchendaele. Ce succès, survenant après la victoire de Vimy, a renforcé le sentiment de fierté et d’appartenance nationale du Canada sur la scène mondiale.

Plus important encore, il a cimenté la réputation du Corps canadien en tant que force d’assaut efficace au sein de la grande armée britannique – une réputation que les Canadiens allaient prouver à maintes reprises, sous la direction de Currie, pendant le reste de 1917 et 1918, alors que la guerre touchait à sa fin.

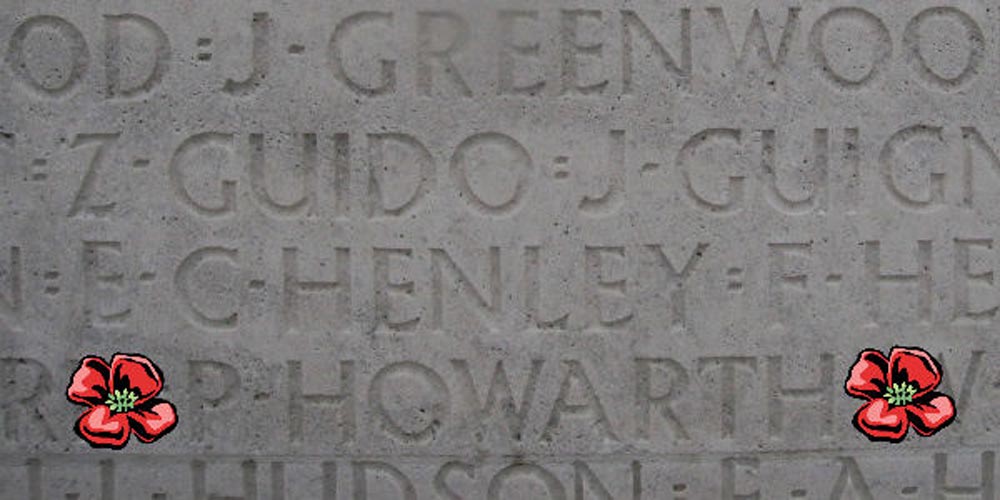

Les sacrifices du Canada — y compris ceux des près de 1,900 soldats canadiens qui sont morts au cours de la bataille – sont commémorés aujourd’hui au Mémorial de la cote 70 et au cimetière britannique de Loos, près de Lens, en France. Les noms des Canadiens qui sont morts à la cote 70 et qui n’ont pas de sépulture connue sont également inscrits sur le plus grand mémorial de la crête de Vimy.

La famille du Cpl Howarth a été informée et les FAC lui apportent un soutien continu. Il sera enterré dès que possible dans le cimetière britannique de Loos de la Commonwealth War Graves Commission, à Loos-en-Gohelle, en France.

Quelques faits

• Après la guerre, le nom du caporal Howarth a été gravé sur le Monument commémoratif du Canada à Vimy, qui commémore les soldats canadiens morts pendant la Première Guerre mondiale qui n’ont pas de sépulture connue.

• Le 9 juin 2011, des restes humains ont été découverts lors d’un processus de déblaiement de munitions pour un chantier de construction à Vendin-le-Vieil, en France. Aux côtés des restes se trouvaient quelques objets, dont un outil de creusement, un sifflet et une montre à gousset.

• Grâce à des analyses historiques, généalogiques, anthropologiques, archéologiques et d’ADN, et avec l’aide de l’Équipe d’intervention en odontologie judiciaire des Forces canadiennes et du Musée canadien de l’histoire, le Comité d’examen de l’identification des victimes a pu confirmer l’identité des restes comme étant ceux du Cpl Howarth en octobre 2021.

• Le Programme d’identification des victimes des Forces armées canadiennes, au sein de la Direction de l’histoire et du patrimoine, identifie les membres des services canadiens inconnus lorsque leurs restes sont retrouvés, et leur offre une sépulture respectueuse dans un cimetière approprié. Le programme identifie également les membres du service précédemment enterrés comme soldats inconnus lorsqu’il existe des preuves historiques et archivistiques confirmant l’identification. Dans de tels cas, une nouvelle pierre tombale est gravée à leur nom et le membre est officiellement identifié et commémoré par le CAF.

• La Commission des sépultures de guerre du Commonwealth commémore les 1,7 million de militaires du Commonwealth morts au cours des deux guerres mondiales. Grâce à ses vastes archives, la Commission travaille avec ses partenaires pour retrouver, étudier et identifier les personnes sans sépulture connue, afin de leur donner la dignité de l’enterrement et la commémoration qu’elles méritent.

• Le saviez-vous ? Le lieutenant Lancelot Joseph Bertrand fait partie des milliers de soldats qui sont morts pendant la bataille de la colline 70. Né à Grenade, Bertrand est devenu l’un des premiers volontaires noirs du CEC lorsqu’il s’est enrôlé en septembre 1914 à Valcartier. Il était soldat dans le 7e Bataillon lorsqu’il a combattu lors de la deuxième bataille d’Ypres (avril à mai 1915) et de la bataille de Festubert (mai 1915), où il a été blessé. Il a été promu sergent en 1916 puis lieutenant, l’un des sept seuls officiers noirs du CEF. Le lieutenant Bertrand reçut une Croix militaire pour ses actions lors de la bataille de la crête de Vimy (avril 1917). Il a été tué le 15 août 1917 pendant la bataille de la colline 70.

• Six Croix de Victoria – la vie de nombreux soldats canadiens a été sauvée par le travail du soldat Michael O’Rourke, un brancardier canadien d’origine irlandaise. Il a reçu une Croix de Victoria pour avoir couru à plusieurs reprises sous le feu des Allemands pour sauver des Canadiens blessés. Le major Okill Massey Learmonth, de Québec, a sauté sur un parapet et lancé des grenades à main sur l’ennemi pendant une contre-attaque allemande, le 18 août. L’officier de 23 ans a attrapé les grenades allemandes qui lui étaient lancées et les a renvoyées à l’ennemi. Il a été blessé et est décédé plus tard. La Croix de Victoria lui a été décernée à titre posthume. Quatre autres Canadiens ont reçu la Croix de Victoria pour leur bravoure à la cote 70, la plus haute distinction de l’Empire britannique pour la vaillance militaire: Le soldat Harry Brown, le sergent Frederick Hobson, le CSM Robert Hill Hanna et le caporal Filip Konowal.

• • •

https://canadiangreatwarproject.com/person.php?pid=48590

https://www.bac-lac.gc.ca/eng/discover/military-heritage/first-world-war/personnel-records/Pages/item.aspx?IdNumber=471296

Un soldat canadien gravement blessé boit son café chaud dans une soupe populaire située à 100 mètres des lignes allemandes, au milieu de la poussée sur la cote 70 en août 1917 pendant la Grande Guerre. Photos Dept National Defence/Library and Archives Canada

Des soldats canadiens font une pause en août 1917 alors qu’ils se reposent dans une tranchée allemande capturée sur la cote 70 en France pendant la Grande Guerre.

Le soldat Michael J. O’Rourke, du 7e bataillon d’infanterie canadien, a été décoré de la Croix de Victoria alors qu’il servait en tant que brancardier pendant les combats pour la colline 70 en août 1917. Il avait déjà reçu la Médaille militaire pour son héroïsme lors de la bataille de la Somme en 1916. Sur ce portrait, il porte les rubans des deux médailles.

En septembre 1917, le général Arthur Currie et d’autres commandants de corps d’armée canadiens assistent à un service commémoratif pour les hommes tombés lors de la bataille de la colline 70 pendant la Première Guerre mondiale.

Une montre et un sifflet ont été trouvés avec les restes du cpl Percy Howarth. Les deux ont été restaurés plus tard par Christian Cousin du CWGC. Photos CWGC